■カルチャーマップから考える日本語教育 その0

■カルチャーマップから考える日本語教育 その1

■カルチャーマップから考える日本語教育 その2

■カルチャーマップから考える日本語教育 その3

■カルチャーマップから考える日本語教育 その4

■カルチャーマップから考える日本語教育 その5

■カルチャーマップから考える日本語教育 その6

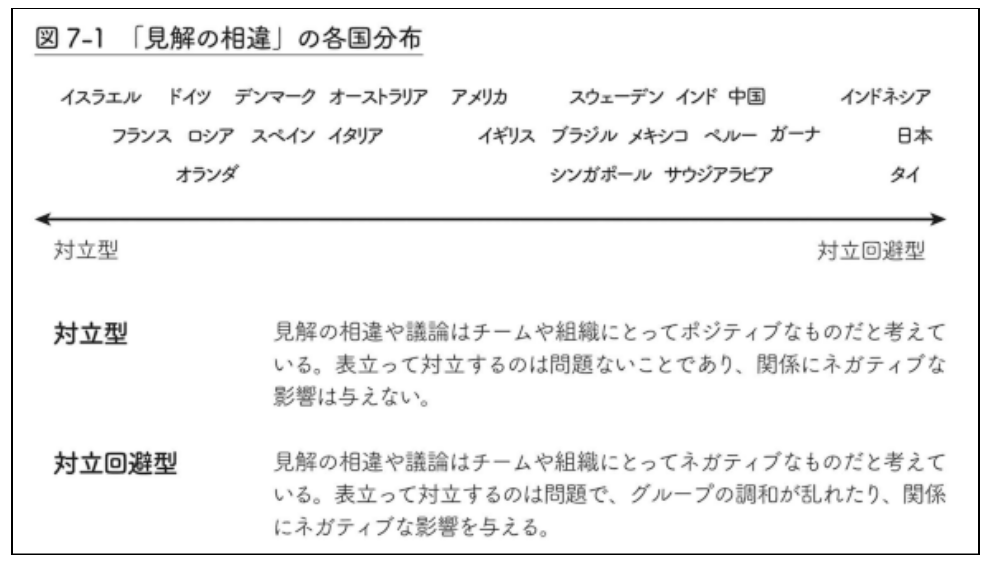

さて、そろそろ終盤戦です。いってみましょう。今日の指標は、

見解の相違

ということで、意見や何かが合致しない時にどうやってその齟齬を埋めていくかということについて考えます。この指標の極には

対立型と対立回避型

があります。学習者と見解が食い違うということもあるでしょうし、同僚や上司などとの関係でもさらにそういったことがあるでしょうね。特に私たち日本語教師は「教育」の一部を担っている部分がありますから、「教師のビリーフ」なんかで意見の相違が生まれがちです。

対立と対立回避

聖徳太子の教えはまだ生きていますね。「和を以て貴しとなす」。

おめでとうございます。また日本は一番右に来ました。タイやインドネシアといった東南アジアの国も対立回避型ですね。私は今カンボジアにいますが、やはりそれは感じますね。対立をできるだけ避けようと動いている感じはします。

反対にロマンス語系が最も「対立型」で、アメリカ・イギリスといったアングロサクソン系は中心に位置しています。フランス人の議論好きは有名みたいですね。それこそステレオタイプにまでなっているようです(しらんけど)。

私たち日本人は最も対立避ける傾向のある集団のようです。これは私個人としてもそうです。表立って「それは違う」と主張することもありませんし、好みません。またそれを避けるために過去に議論した「根回し」をしたり、「ネガティブなフィードバックを避ける」のです。また、

中国、韓国、そして日本などの儒教的な社会では、 チーム全員の面子を保ちながら調和を維持することが一番重要になる。(p199)

この指摘のように「顔を立てる」というのも重要ですね。その2でも言及しましたが、東南アジアでは「人前で特定の人間を叱責しない」ことが重要らしいです。一方、対局に位置する国では、

フランスの学校システムではテーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼが教えられ、初めに一方の議論を行い、次に反対意見の議論を行い、最後に結論を下す。(p209)

のような教育をやっているらしいです。そりゃ、太刀打ちできませんわ。「自分の意見を率直に伝える」ということが望ましいこととされているのですね。

対立型の文化では、相手自身は傷つけずに相手の意見を攻撃するのがとても自然なことだ。(p202)

だから、この「見解の相違による対立」に対する耐性もあり、率直に対立意見を伝えることが将来の人間関係に禍根を残す、ということが少ないのでしょう(あるでしょうけどね)。

対立回避型だからこそ

となると、私たちは「対立回避型」の国ではあまり気を使うことはない、日本の文化通りに振る舞えば良いと考えてしまうでしょうが、実は最も気をつけなければならないのはこの対立回避型の文化で見解の相違が起こったときでしょう。

例えば、私は今カンボジアにいます。カンボジアの人は英語がうまい人が多く、私なんかでも英語で話をさせられることがあります。学生も平気で英語で話しかけてきますし、私の職場にいる日本語が話せない職員などもそうです。

みんな英語がかなりうまくて、ほぼネイティブ並じゃないの?という人もいます。それでどうなるかというと、英語で話すのですから、話すことも「英語で言いそうなこと」になりがちです。誰かが、「英語で話すと権利とか義務とかを主張しがち」みたいなことを言っていましたが、話し方や内容がその言語に規定されるということは当然のことです。

しかし気をつけなければならないのは、英語で話していたとしてもその人達のマインドを下支えしているのはカンボジアの文化なんですね。だから、私は思うんですけど、英語が流暢な人ほどカンボジア人と衝突することが多いのでは?と思うことがあります(私はその辺大丈夫ですけどね)。

つまり、文化と使用言語を分けておかないと痛い目を見るということです。こと日本ではあらゆる場面で「外国ではYes、Noをはっきり言わなければダメ」とか、「外国では声が大きいものが勝つ」「グローバル・スタンダードでは曖昧なのは許されない」などと「外国」をひとまとめにして指南してくれることがよくあります。それを聞きかじって、そうでない国でも自分の意見を声高に主張したりすると、あなた、それかなり嫌われますよ(笑)

また、韓国なんかでもそうですね。韓国人は日本人よりははっきりととした物言いをしますが、やはり彼らは彼らなりの行動規定があるんですね。どういう時にはっきりと物を言っても良いか、どういう立場の人間ならそれが許されるか、など。その見極めができずに地雷を踏んでしまう人もたくさん見てきました。

対立回避型の国でこそ、これは注意しなければならない、ということですね。

相手の土俵で勝負しない

あとは対立型の国や人々と協働する場合ですね。

ここで気をつけなければいけないのは、そこが対立型の国だからといって、相手と同じように振る舞おうとしてはいけないということですね(その文化に精通している人は除く)。本書ではこんな話が出てきます。

中国人の大学教授がヨーロッパの大学で教えた時に驚いたというのです。教授である自分が言うことに対して、「それには同意できません」のようなストレートな発話が学生から出てくるからです。教師が尊敬される中国では、まずそういったことはないそうです。その後、相手のやり方に合わせて攻撃的、対立的にしたら、最後には学生からひどい評価をもらってしまった。それを反省し、相手が対立的な話をしても、中国式=対立回避的な態度をとることにしたら授業がうまくいくようになった、という話でした。そこでこのような記述があります。

相手のスタイルに合わせようとすると大きなリスクが伴う。(p219)

その2の「ネガティブなフィードバック」とか今日議論している「見解の相違」に関しては、下手をすると相手を傷つけてしまうことにもなりかねません。できればそういうリスクがあるところでは、相手の領域で勝負するよりも、自分の土俵で理解してもらうのが得策と言えます。

郷に入っては郷に従え

という教えもありますが、

慣れないことはするな

という教えもある、ということです。

もし、何かどうしても言わなければならない場合はどうするか。もし言わなければ自分の利益や、周りの利益が害される場合です。その場合は、その1やその2で見たように、ローコンテキストを念頭におき、しっかりと誠意を込めて言葉を選び、ゆっくりと理屈が通るように自身が伝えたいことを伝える、という正攻法で自分の意見を伝えていくしかありませんね。

教室活動との関連

もし、議論を活発におこなうような文化圏で授業をするなら、そういったものを教室活動に取り入れるのも良いかもしれません。例えば、議論と聞いてすぐに思いつくのは「ディベート」ではないでしょうか。上でも書きましたけど、フランスではそういう教育をやっているということですから、それを日本語で行うことも抵抗はないんじゃないかと思います。

しかし、日本とかアジア圏ではなかなか難しそうな気がします。私もできません。ちなみに私が以前いた、釜山ではディベートが盛んですが、やはりそれも「有志」を募ってディベートサークルなどを作っているみたいです。なかなかクラス活動で一律に導入するのは難しいかもしれません。

※今書いていることは「ディベート自体」についていちゃもんをつけるものではありません。そして釜山のディベートも一度大会を見に行きましたけど、とにかくすごかったです。この大会自体の運営も素晴らしいです。

私も駆け出しの頃、日本語教育系の本を読んで肯定・否定に分かれるディベートまがいのものをやってみたことがありますが、やはりうまくいきませんでした。生身の相手の意見に直接的に反対する、ってことがある文化圏では難しいのかな~と思いました(やり方が下手だっただけかもしれませんが)。

ところで、最近本を読んでいたんですが、そこに「超ディベート」という話が出てきました。

苫野一徳(200)『はじめての哲学的思考』という本に出てくるのですが、共通了解志向型対話ということで、詳しい内容は割愛しますが、議論で勝ち負けを競うのではなく、お互い意見を出し合ってより良い意見を創出することを目的とするものだそうです。

日本語的には、この「超ディベート」が馴染みがあるし有用な気もします。

日本語を学ぶ人というのは、いろいろな理由があると思いますが、基本的には日本人とのコミュニケーションを前提として学んでいると思います。日本語には国際語としての一面もありますが、第三国で日本語を共通語として会話をする、というのは稀なケースでしょう(もちろん有りえますが、それが目的で日本語を学ぼうと思う人はあまりいないかと)。だとしたら、日本語を学ぶことは、日本的な対話の方法を学ぶということでもあります。つまり対立回避型の対話ですね。

日本的な対立の収め方、というのは伝統的には「折り合う」ということですよね。「おれの顔に免じて」とか「痛み分け」みたいな方法。これらは古いかもしれませんが今でも有用だと思いますし、私自身も最終手段としては持ち出すことがあります。

例えば、ある同僚に何かを依頼するときなんかに、「これは私がやりますから、すみませんがこの部分だけはお願いします」と自身の負担を提示した上で、依頼に納得してもらうというやり方です。おそらく皆さんやってますよね?

だから、そういう日本の対立回避という点に軸足をおいて会話の活動を考えるというのも良いかもしれません。

まとめ

これは人々があまり指摘しないことですけど、私は、日本語教師は教室においてはある程度日本人のステレオタイプを踏襲した方が良いと思っています。

例えばですね、食べ物の話をしているとします。「先生は食べ物何が好きですか」と聞かれたら、私は、

「すき焼きかな?」

「すしですね。」

などと答えます。もう少しレベルが高くなれば、

「生卵に納豆を入れたものをご飯にかけて食べるのが好きです」

と言うでしょう(それかカンボジアの料理を出すかもしれません)。間違ってもカンボジア人の学生の前で「ペペロンチーノが好きです」とは言いません(好きだけど)。

それは日本人のステレオタイプとして理解してもらったほうが自分が楽というのがあります。「先生は日本人らしくないですね」という言葉は私はあんまり聞きたいとは思いません(このへんは個人差があってしかるべきだと思います)。

いいか悪いかはわかりませんが、どちらにせよ私たち日本語教師は日本という文化を背負っていることに違いはありません。相手の立場をしっかりと理解し、自分の日本文化的な立ち位置をちゃんと理解した上で、理知的な方法で対立を回避ではなく、解消していきたいものです。本書の本章の最後でもこんな言葉があります。

ある文化を縫い合わせるものは、ある文化を切り刻む。しかし少しの努力と創造性で、掛け替えのない関係を維持しながら、異なる意見を促したりそこから学ぶ様々な方法を見いだすことができるだろう。(p222)

続きはこちら↓

■カルチャーマップから考える日本語教育 その8 スケジューリング