フィッシュボーンチャート、フィッシュボーンダイアグラム、言い方は色々あるみたいですが、とにかくそういうのがあるみたいですね。

これは何かというと、

問題解決の手法

の一つだそうです。

何か問題が起きた時、これは教育とかだけに関わらず、その要因を考えみますよね。

「体重が5キロも増えてしまった!」→「食べ過ぎ」「運動不足」という要因を考えますよね。そして「食べ過ぎ」というのは具体的にどういうことなのかをもう少し考えると「食事はそんなに多くない」「甘いものや間食が多い」「飲酒の際のつまみを食べ過ぎている」などという具体的な要因が出てきたりします。そしてそれを解決すれば直面している問題も解決に近づいていくのではないでしょうか。

まあ、至って普通の話をしているわけですが、これを可視化してわかりやすくするのがこのフィッシュボーンチャートです。

単純だけど、日本語教育場面における「問題」の改善にもわかりやすく、そして手軽に導入できそうだと思い、少しこれについて考えてみました。

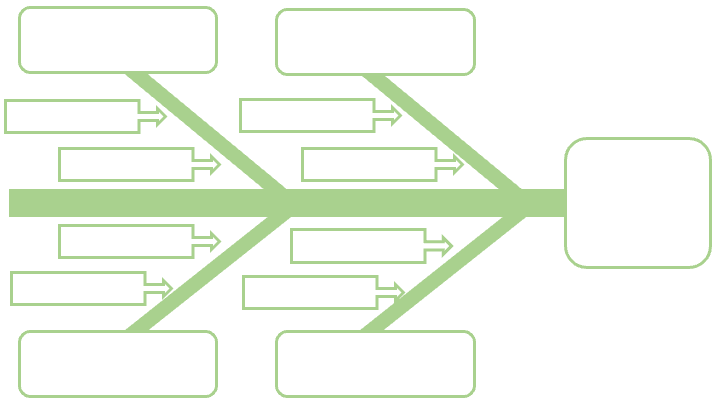

これがフィッシュボーンチャートだ!

とにかく私が作った下の図をご覧ください。これを埋めていくだけで、問題が浮き彫りになるんです。この形がフィッシュボーン=魚の骨みたいだからねですね。

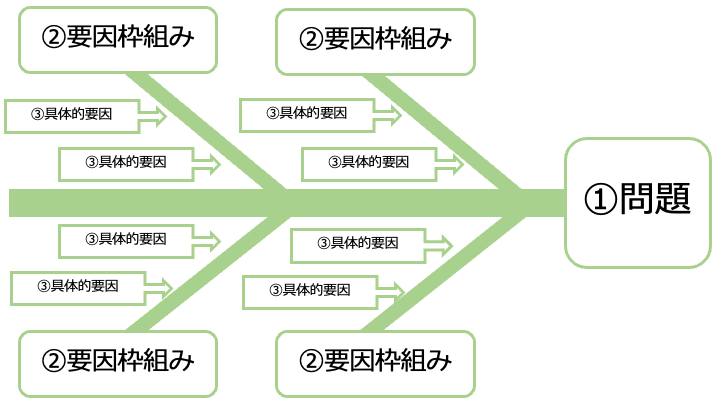

といってもわからないでしょうから、この空白に何を記入すればいいかを書きましょう。

この用語「問題」「要因枠組み」「具体的要因」というのは私がテキトーに(わかりやすく)名付けた言い方です。フィッシュボーンチャート業界ではもっと別の言い方をするみたいですが。

①→解決すべき問題

②→その問題を分析するための枠組み

③→その枠組みにおける具体的な要因

これを入れていくだけです。

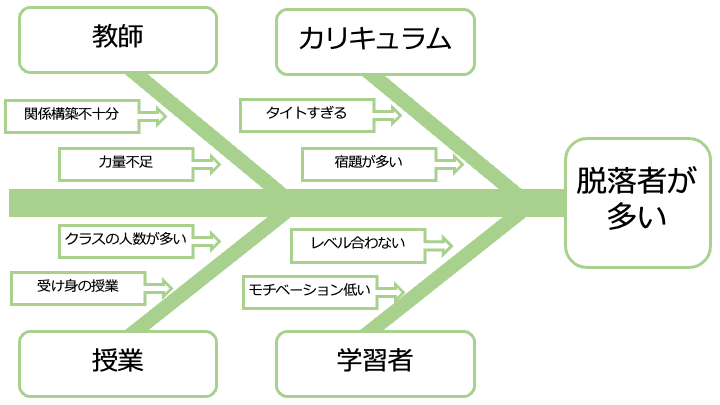

具体的に我々の業界に落とし込んでみた例が↓。

使い方

というわけで、解決する問題と、その問題が起きている要因がこれで可視化されることはわかったと思います。問題を解決するためには、その具体的な要因を改善する方向をとっていけばいいわけですね。なるほどわかりやすい。

ポイントをいくつか書きましょう。

まず、②の要因枠組みですが、これは私はテキトーに「教師」「学習者」「カリキュラム」「授業」と4つを設定しましたが、これは環境によって変わると思います。もし「教師陣に問題はない」という認識があれば、それを敢えて「枠組み」に置く必要はありませんし、他の枠組みを考慮すべきでしょう。日本語教育的に考えられるのは、

教科書

学習環境

授業外の課題

などでしょうか?

そして具体的要因も、例としては2つの欄を用意しましたが、もっと増えてもいいでしょう。

ただ、②の枠組みが4つ、③具体的要因が2つずつというのも悪くないと思います。というのは、際限なく書いてしまうと本当に大きい問題が可視化されなくなるからです。考えに考えて、とりあえず大きな要因を2つ挙げて、それから改善をはかっていくというのも悪くないと思います。

あと、個人でも使えますが、組織としてやってみるのも面白いと思います。

①一人一人にフィッシュボーンチャートを書かせてそれを比較する

②それを踏まえた上で全員で一つのフィッシュボーンチャートを完成させる

③でてきた具体的要因の改善策を論議する

というような流れになると思いますが、いかがでしょうか。

まとめ

というわけで、今日は私が最近教えてもらったフィッシュボーンチャートについて書いてみました。

もしこのチャートが欲しいという人がいましたら、下からダウンロードできるようにしておきますので、どうぞ勝手に持って行っちゃってください。体裁はパワーポイントです。