「分散ナロリン」という言葉をご存知でしょうか。

これは2023年に入ってからじわじわと人気が出始めた外国語独習法です。それをChatGPTを使って実践してみましょうというのがこの記事の趣旨です。

ChatGPTは知っていても、おそらく多くの人は「分散ナロリン」についてはご存知ない方の方が多いと思います。それは私が命名したものですので知らなくて当然です。

しかしこれがなかなか悪くないと思うので、みなさんにもご紹介したいと思います。

ナローリーディング✖️分散学習

「分散ナロリン」とは、ナローリーディングと分散学習を組み合わせてそれを略した用語です。ではまずその二つの用語の意味を確認しておきましょう。

ナローリーディング(Narrow Reading)

「狭い読み」ということですが、一つのトピックや一人の著者に集中して深く読む学習法のことですね。短い時間で特定のトピックや著者のスタイルに慣れ、深い理解を得るのに役立つ。また、そのジャンルの新しい単語や表現を何度も見ることで自然に覚えることができます。

料理の本をたくさん読んでいればそりゃ料理用語を覚えることができますよね。そういうことです。

例えば↓のような書籍で言及されています(確か)。

分散学習

これも文字から想像しやすいですけど、「学習時間を一定の間隔で分割して行う学習法」です。この学習法は学習の効率を高めるために用いられ、一度に大量の情報を覚えようとするのではなく、学習を数回に分けて行うことで長期記憶に情報を保持しやすくすると言われています。

私も過去にこういう記事を書きました。この↓本の中で分散学習が紹介されています。

■これは知らないといけない『認知心理学者が教える 最適の勉強法』

ChatGPTで簡単「分散ナロリン」

で、ですね、そのナローリーディングと分散学習を組み合わせれば「分散ナロリン」になるわけです。ナローリーディングを分散学習でおこなえば短期間にその分野の語彙や言い回しの習得に役立つことはみなさん想像つきやすいと思います。

でも、なかなかそれを実践するのって難しいですよね。

やろうと思えばできます。自分で同ジャンルの本をたくさん買ってきたり、ブログや新聞記事などで同ジャンルのものをチェックして読み、かつ周期を自分で決めて分散学習をすればいいだけですから。

・・・ってそんな面倒なことできますか?

外国語学習、特に独学はですね、

仕組みが9割

ですから、その分散ナロリンをおこなうのに適切な環境を整えなければなりません。それがChatGPTを使えば簡単にできるわけですよ。例示しましょう。

ナローリーディングパート

私は英語の学習をおこなっているんですが、前からこういうのを毎日読んでいました。

■https://www.newsinlevels.com/

ブラウザを立ち上げると自動でこのページが出てくる設定にしています(他にもいろいろ出てきますが)。毎日朝一番にこの程度の短い記事を読んでいるんですよね。ほぼ毎日更新されるし、分量も短いのでなんとか続いています。

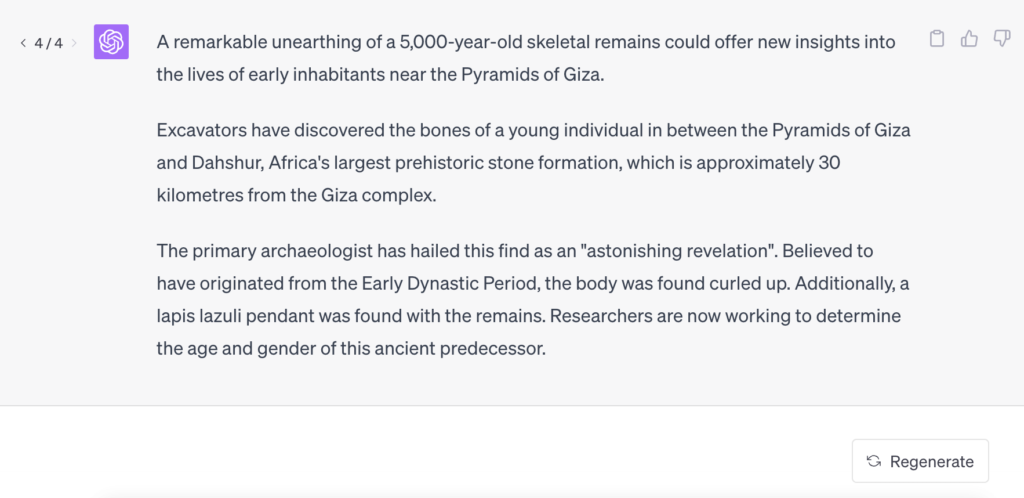

で、ナローリーディングはここからです。この記事をChatGPTに貼り付けながら以下のようなプロンプトを入力します。

英語の練習をしています。下のニュースと同じような記事を英語で作ってもらえますか。内容は事実と反して構いません。この分野の語彙や言い回しを勉強したいと思っています。

そうすると、瞬時にジャンルが同じで構造も近いような記事を作ってくれます。

ちょっと長くなるので作成されたもの全部は見せませんが、例えばオリジナルのこの文、

Archaeologists unearthed a skeleton of an adolescent between Stonehenge and Avebury, Europe’s largest Neolithic stone circle which is around 40 kilometres from Stonehenge.

(考古学者たちは、ストーンヘンジから約40キロ離れたヨーロッパ最大の新石器時代のストーンサークルであるエーヴベリーとストーンヘンジの間で、青年の骸骨を発掘した。)

これは、以下のように書き換えられました。

Researchers stumbled upon a mummy of a teenager situated between the Great Pyramids and Memphis, the largest ancient city of Egypt, approximately 30 kilometers from the Pyramids.

(研究者たちは、大ピラミッドとエジプト最大の古代都市メンフィスの間、ピラミッドから約30キロ離れた場所で、10代の若者のミイラを偶然発見した。)

構造は同じですが、例えばオリジナルでは「unearth(発掘する)」という単語のところが「stumble(偶然発見する)」になっていたりして、同ジャンルの語彙を学習したりすることができます。

で、なおかつ「Regenerate」ボタンを押すと、プロンプトを入れずにして何度でも同じプロンプトで運章を生成してくれますので、それこそほんとにナローリーディングが実現可能なんですね。私もさすがにArchaeologistというのが「考古学者」という単語であることは覚えました笑

↓右下に「REGENERATE」というボタンがありますね。

分散学習パート

というわけでナローリーディングは簡単に実践できることがわかったと思いますが、ここからがこの記事の肝です。

いくらRegenerateが何度でもできるとはいえ、そんなに一気にやってもしょうがないし、そんな時間もないことでしょう。で、分散学習です。

先に画面をお見せしましょう↓。

↑これは私のChatGPTの左側の部分ですが、ナローリーディングをするスレッドのタイトルを日付に変えています。

それぞれのスレッドには先ほど紹介したようなナローリーディングのためのプロンプトが入っています。↓

つまり、この日付を頼りにして自分で適当な期日にナローリーディングをしましょう、ということなのです。

例えば今日が8月10日だとします。1週間前にやった記事をもう一回読んでみよう、と思ったら、「8/3」というタイトルのスレッドを開いて、そこでRegenerateをするのです。そうすれば1週間の間隔を開けての分散学習が可能になるということです。そのあとはその記事のタイトルを8/10に直したりする手間はありますが、そんなたいした労力ではありません。

どのくらいの期間をあけるかはご自身で決めたら良いと思いますが、まあ1週間と決めておいたりした方が仕組みとしてはわかりやすいですよね。そして十分にその分野の記事は読めたと思ったら、しばらくは見ない。そして暇な時は1ヶ月前のものを見るとかすれば分散学習としては完璧なのではないでしょうか。

もちろん新規の記事も読まないと後で分散的に学習できませんので、それも忘れずに。

まとめ

というわけで、ChatGPTを用いた分散ナロリンこと、ナローリーディングの分散学習についてご紹介させていただきました。

注意点としては、文章を書いてもらったら、その後のやり取りはしないという点ですかね。というのは、Regenerateが機能するのはChatGPTが作ってくれた最後の文章に対してだけだからです。余計なことを入力してやりとりをしてしまうと、またプロンプトを書かないといけなくなります。

というわけで巷でじわじわきている「分散ナロリン」。みなさんもぜひお試しください。そして実はこれ、授業とかでも十分利用可能ですよね。

ちなみにナローリーディングの無限生成アイディアは↓からいただきました。