最近連続して読解の授業について聞かれることがありました。カンボジアの学生に限らないと思うんですが、JLPT合格の最も大きな障壁になるのが「読解」だと言うんですね。他の分野では点が取れるのに、読解で著しく失点してしまうということです。

JLPTの「読解」で良い点数を取るということを目標にして勉強するとなると、まあ常識的なアドバイスとしては、とにかく問題集みたいなのをたくさん解いてみたらどうか、ということになるとは思うんですが、1対1にしてもグループレッスンにしても授業という形態だと「はい、じゃあ読みましょう」「答え合わせをしましょう」ではちょっとあれですよね?

そこで、以前セミナーをやったのを思い出しまして、そこでシェアした内容を簡単にここでもまとめてみたいと思います。そのセミナーはほぼ丸一日の長さでしたが、今日はそのダイジェスト版ということで3点に絞ってご紹介します。

1.クイズ

2.要約

3.時間計測

あ、もちろん、読解の授業のやり方なんてたくさんあります。そのうちのごく一部の紹介ですので、半分流し読みくらいで読んでください。知らなかった人に届けばよいと思っています。

1.クイズ

常套手段ですけど、読んだ後に簡単なクイズをします。例をあげながら行きましょう(例はあくまでも活動のやり方を紹介するための例です)。

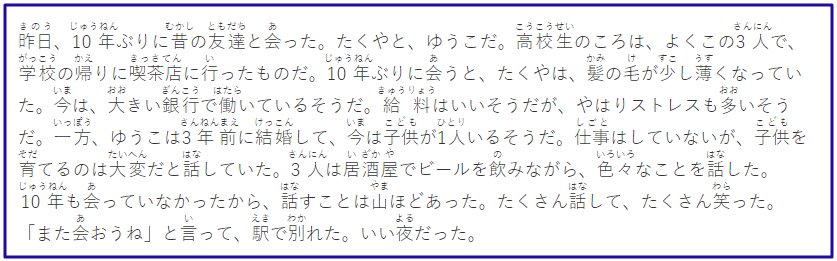

このような文章があるとして、まずこれを読んでもらいます。その後に、本を閉じてもらった状態で内容がどのくらい理解できているかを確認するんですね。例えば

1)これは10年前の話です

2)高校生のころは、よく友達と喫茶店に行った

3)たくやはお金に困っている

4)ゆうこは結婚して子供がいる

5)話すことはあまりなかった

6)とても楽しい夜だった

みたいな設問を前もって用意しておいて、一つずつOかXで答えてもらいます。わからなかったところや、グループレッスンで意見が分かれたところなどはチェックしておいて、二回目の読みの時間を与えます。

そうすれば、学習者は自分なりに答えになる場所をサーチしてきます。それでも答えが出ない場合などは単語や文法がわかっていないことが多いのでそこの説明をすればいいんですね。

〇×に慣れてきたらオープンクエスチョンを入れてもいいでしょう。↑の文であれば、

1)何年ぶりに友達と会いましたか

2)学校帰りによく行った場所はどこですか

3)たくやにはどういう変化がありましたか

4)ゆうこは何が大変だと言っていましたか

といった感じでしょうか。どちらにしても大事なのは「本は閉じさせておく」ということです。 そうすることで、2回目に読むときの答え探しのモチベーションが上がります。まあ、本を開かせたままだとすぐ解答できるのでおもしろくないということもありますが。

で、上の例やクイズはテキトーに出しましたが、〇×にせよ、オープンクエスチョンにせよ、設問は意味のあるものを出した方がいいでしょう。

例えば、こういう設問はあまり意味がないです。

会った友達の名前は?

もし主張や論点があるような文だったら、そのクイズに答えることによって、その文章の輪郭がわかるような設問を作るべきです。

あと、時々フェイクでこういうのも入れます。

ゆうこの旦那さんの仕事は?

これ、正しい答えは「書いていない」です。でももしかしたら「銀行員」と答える学生はいるかもしれませんね。

クイズをすると良いことは、

・集中して読むようになる

・どこがわかっていないかがわかる(教師も学習者も)

2.要約

その次は要約活動です。また例として上で上げたのと同じ文章を使います。

文を読んでもらった後に、この文章を要約してください。と言います。

この文章で伝えたいことは何かを考えるということですね。まあ、この例文が日記みたいな感じなので、要約するには適していないとは思いますが、それぞれの授業で使っている文章を要約してもらいます。文章の長さにもよりますが、一文か二文にするという縛りを作るといいと思います。

例えば、桃太郎という話を要約せよ、と言われたらどうしますか?もし一文縛りだとすると、

桃から生まれた桃太郎が鬼退治をする話

このくらいでしょうか。とにかく、できるだけ話のエッセンスをしっかりと抽出し、それを文章化する作業をやってもらいます。1対1の授業だったら口頭で言ってもらってもいいと思いますし、またクラスでの授業だったらそれぞれに書いてもらってもいいかもしれません(Googleformとかそういうのを使って全員が書いたのが後で一覧できるともっといいですよね)。

まあ、要約には「正しい答え」というのはありませんが、文章によっては「ここは外してはいけない」という要素がありますよね。

例えば上の文でいうと、少なくとも

友達のたくやは銀行に勤めている

が要約にはなり得ません。学生に書かせると同時に自分でも要約を書いておいて、それと比べてみるのもいいでしょう。私が上の文章の要約を書くと、

昨日、10年ぶりに昔の友達と会って食事をしたが、とても楽しかった。

こんな感じになるでしょうか。また、もともとタイトルのある文章なんかはタイトルを隠しておいて、それを考えさせるというのも面白いかもしれません。ちなみに上の文章もタイトルがあります。皆さんなら何とつけますか。

再会

これがこの文章のタイトルです。

要約をするといいことは、

・全体の意味を考える(考えられる)ようになる。

ということですね。ちなみにこれは(できるのであれば)学習者の母語で行ってもいいかもしれません。

3.時間計測

というわけで「クイズ」「要約」という二本柱を紹介いたしました。どちらもまず読むということが必要になりますが、JLPTなどの対策として行うのであれば、速く読むという習慣をつけた方がいいかもしれません。私は試験対策でなくても、ちょっと長めの文を読むときは時間を区切ります。

例えば、授業準備の段階で自分でゆっくりとその文を音読してみます。その時間を測ってみます。例えばそれが45秒でした。もし時間計測の習慣がないクラスであれば、おそらくその文を読むのにはその倍90秒ぐらいの時間を設定します。

「では90秒でこの文を読んでみてください。よーいスタート」

で、時間をはかります。時間をはかるのはスマホのタイマーでもなんでも良いですが、もしスライドを使うのであればこういうタイマーを使うのも有効です。

■すぐに使える! パワーポイント タイマー

■すぐに使える!Googleスライドでタイマー

とにかく時間測定の最初と最後ははっきりとわかるように学習者に示します。たぶんですね、最初は長い時間を与えても絶対「時間足りませんでした」という学生が出てきます。その場合は時間を追加しますが、これも毎日やっているうちにだいぶみなさん慣れてきます。慣れてきたら、時間を調節するようにしたら良いと思います。少しずつ短くするということですね。

要約活動するときは全部読めてないとできないかもしれませんが、時間内に読めた分だけで要約ができるというのも一つの能力ですから、もしそういった制限に耐えられるぐらいの知性的な学習者が揃っていれば、それも活動としてはいいと思います。

時間を計ることによって、集中力が増しますし、文字へのモチベーションも上がります。ただ全く歯が立たないくらいの時間しかあげないと、逆にモチベーションは下がりますのでその辺のさじ加減は必要かと思います。

まとめ

読解の活動と言うと例えばピアリーディングとか、再話とかそういうのもありますし、いろいろできればいいと思いますが、今回は比較的簡単に取り入れられる読解関連の活動について書きました。

で、時間計測は補助的なことなので、活動としては「クイズ」と「要約」を上げたわけですが、これは実はちゃんとリーディングスキル向上についての裏付けもあるんです。

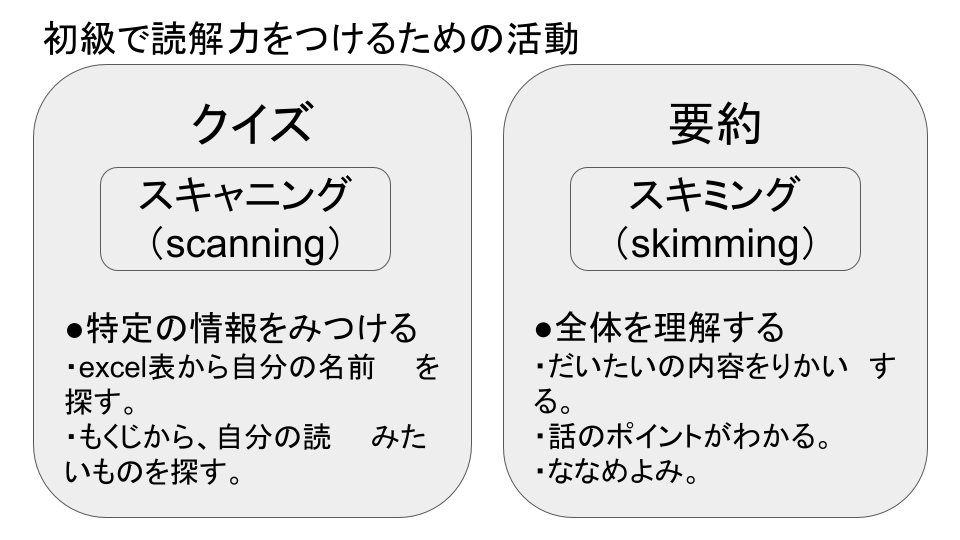

これは私が以前おこなったセミナー使ったスライドですが、「クイズ」は速読術における「スキャニング」、「要約は「スキミング」という技術の養成を念頭に置いた活動なんですね。簡単にいうと、「クイズ」は「しっかり一字一句読む」こと、「要約」は「ざっくり読む」ことを意図しているんですね。

そういうわけで、まあ、それほど突飛な話はしませんでしたけど、このようなことを取り入れたらJLPTの読解の文章も多少メリハリがついてくるのではないでしょうか。何かヒントになれば幸いです。

もとになったセミナーのスライドは↓