上のリンクからの続き。今回新しく「教室活動」というタイトルの講義を担当することになりました。教室活動をずらっと紹介するというのも考えたんですけど、何か軸になるようなことも話す必要があると思い、以下のような体裁をとりました。

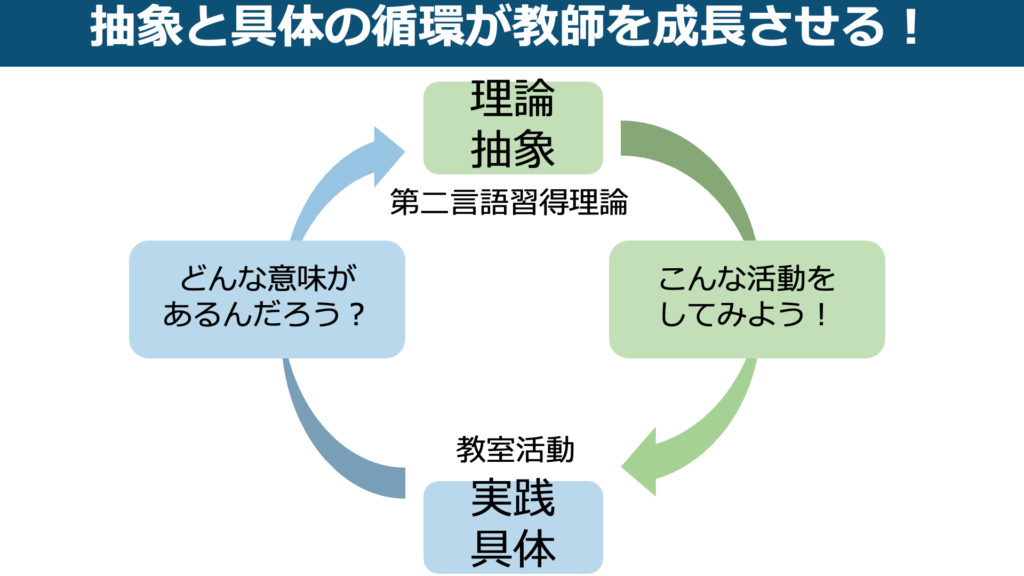

↑は講義の最後で見せたものですけど、このスライドが講義の概要を十二分に物語っています。

・前半部分は「理論や抽象的な概念」ということで、第二言語習得理論の有名な部分を4つに分けて確認しました。

・後半部分は「具体的な教室活動の紹介」をおこないました。当初は当たり障りのない有名な教室活動(例えば「ジグソーリーディング」とか「ディクトグロス」とか)の紹介をしようと思っていたんですが、それよりも自分がもっと一生懸命やってきた教室活動を丁寧に紹介することにしました。

本当は、流れとしては前半で理屈をまず頭に入れてもらい、後半でその「理屈」を具現化した教室活動を紹介するということにしたかったのですが(半分くらいはそうなったけど)、その理論と実践を「綺麗につなぐ」のはやめることにしました。

変な話ですけど、このようなリアルタイム(オンラインではありますが)での講義で私たちが話すべきことは、やはり、

自分なりの経験

だと思ったんですよね。本に書いてある教室活動を紹介するだけなら、私が出る必要はない。議論の流れとしては少しスマートじゃないけど、それでも話したいことを話したいと思い、私の鉄板ネタのクイズ活動を少し盛り込んだりしました。

まあ、この文章を読んだだけでは「はて?」といったところでしょうが、もしそれに引っかからないならそれはそれで構いません。とにかく私はスマートな流れを放棄して、自分の言いたいことや経験を初任者の先生と共有してきたということです。

とりあえず、↓がこの講義で使ったスライドです。