Udemyで日本語教育関連の講座を受けてきました(画像をクリックするとリンクに飛びます)。

Twitter経由でこの講座を知り、とにかく全く知らない分野だったので即決しました。「コーチング」なんていうと「スポーツか?」というレベルですから。

有料で公開されているものなので、ここであんまり内容に踏み込むのもどうかと思いますので、内容についてはちょっとだけ書いて、後は講座を受けて思ったことを書きます。

経験の整理・理論化・可視化

コース後に他の人の評価を見てみたのですが、高評価をつけた人のコメントに以下のようなものがありました。

ベテランの教師が何となく持っている個人の経験則が「コーチング」という名で言語化されているようにも感じられるので、人によっては物足りなく思う方もいらっしゃるかもしれないですが、それを経験に関係なく、共有できるという意味でこの講座はよいと思いました。

おそらくこの講座を受けると、「こんなの知っているよ〜」と思うことも多いと思いますが、「知っていること」と「実践できていること」は別ものです。先生の話を聞けば、たしかに常識的なことばかりなのですが、私がほとんど「実践できていないこと」ばかりだな〜と思いました。

この講座の価値は、そこにあるのではないでしょうか。

「そんなの知っているよ」的なものをちゃんと理論に落とし込み、「経験」や「勘」「惰性」でおこなっていた学習者との関わり方を一から見直していく。

それは最近よく耳にする「インストラクションデザイン」などにも通じるものがあると思いました↓。

■レビュー『上手な教え方の教科書-入門インストラクショナルデザイン』

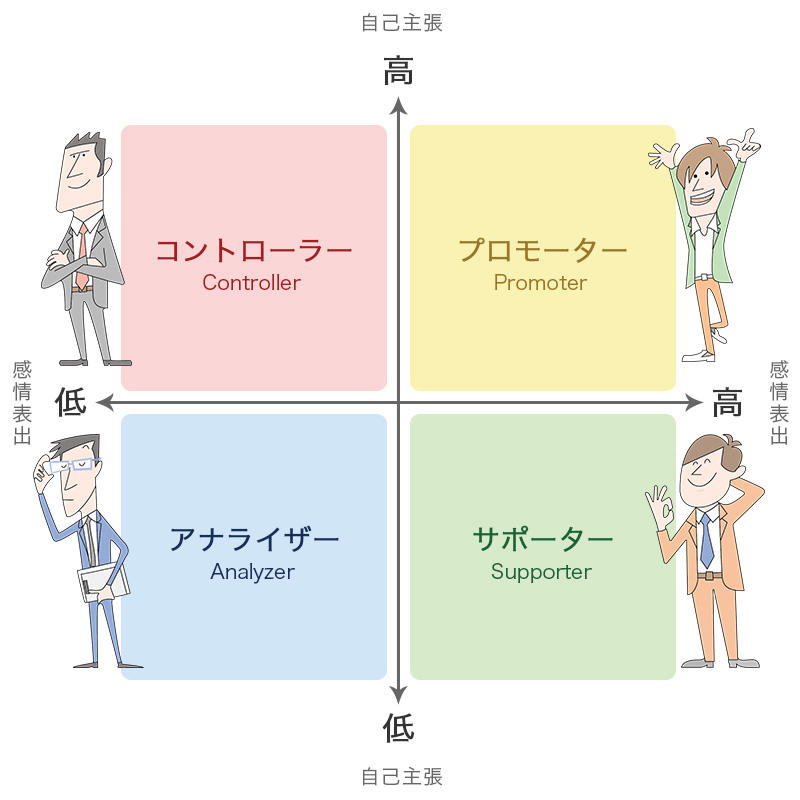

4つのコミュニケーションタイプ

印象に残ったのはこれ「4つのコミュニケーションタイプ」ですね。どうもこの業界では常識的なことのようですが、私は知りませんでした。

学習者のコミュニケーションタイプを知り、そのタイプに合った対応をしていこうというものですね。

これも言われれば常識っぽいですが、一人ひとりの学生に合わせてコミュニケーションのとり方を変えている人ってどのくらいいるでしょうか。私も反省しました。

これは学習者の「学習スタイル」にも通じる話ですよね。「個々の学習スタイルには合わせるべき」と前から思っていましたが、コミュニケーションタイプまでは考えが及びませんでした。

↓過去に「学習スタイル」についても書いたことがあります。

あと、自分のタイプもどれなんだろう?と考えてみましたが、よくわかりません。ネット上にはいろいろ診断もあるみたいですので、気になる人はやってみてください。

内容についてはこのくらいにしておきます。

締切のない学びは間延びする

いま記録を見てみると、私はこの講座を完了するまでに3ヶ月かかっています。授業の動画は合計すると60分くらいかと思うのですが、これだけ時間がかかってしまいました。

ここに非同期的な学びの問題点が現れていると思うのですが、「いつでも見られる」と思うとどうしても後回しになってしまうんですよね。

いつでも見られる、っていうのはメリットもある反面デメリットもありますね。ですから、これを我々の学びに置き換えると、やはり期限はつけるべきだと思います。「動画は○月○日まで見られます」とかですね(自分の怠惰を棚に上げてこういう主張をするのも申し訳ないですが)。

アクセスの容易さは馬鹿にできない

あと、3ヶ月かかってしまったもう一つの理由は、おそらくUdemyだから、ということもあります。例えば、私はスマホにUdemyのアプリを入れていません。

PCにせよ、スマホにせよ、見ようと思ったらブラウザからUdemyにログインして、動画を開かないといけないんですね。まあ時間にしたら数十秒にしかすぎないわけですけど、それが3ヶ月かかった理由の一つであることは間違いありません。

オンライン対応などで色々と頭を悩ませている人も多いと思いますが、学習者にとってアクセスがどれだけ容易かは、利用するツールの完成度と同じかそれ以上に重要なものだと思います。できれば「この授業のためだけに使うツール」というのは避けられれば避けたほうが良いということですね。

まとめ

以上、Udemyで受講したコースと、それを受けて思ったことを書きました。

コミュニケーション不調の原因を学習者にもとめてしまうことは多いと思います。どうしようもないケースもあるとは思いますが、まずは自分側に問題はないかを見直す必要があるでしょう。そのことに気づかせてくれる講義です。

あと、この二人で講義をすすめる形式はいいなあ、と思いました。私は昔から対談本を読むのが好きで、対談になると独談では絶対に出ない広がりが出てきて学びが深まると感じます。今回もファシリテーターの人が、

コーチングは、押してダメなら引いてみろ、ではなくて、別の質問をしてみろなんですね。

という引き寄せた解釈をしていたのが印象に残りました。

ピンバック: カルチャーマップから考える日本語教育 その0 | さくまログ