先日、#ZOOMでハナキンというイベントでオープニングトークを担当しました。テーマはブログの執筆についてで、30分ほどおこないました。

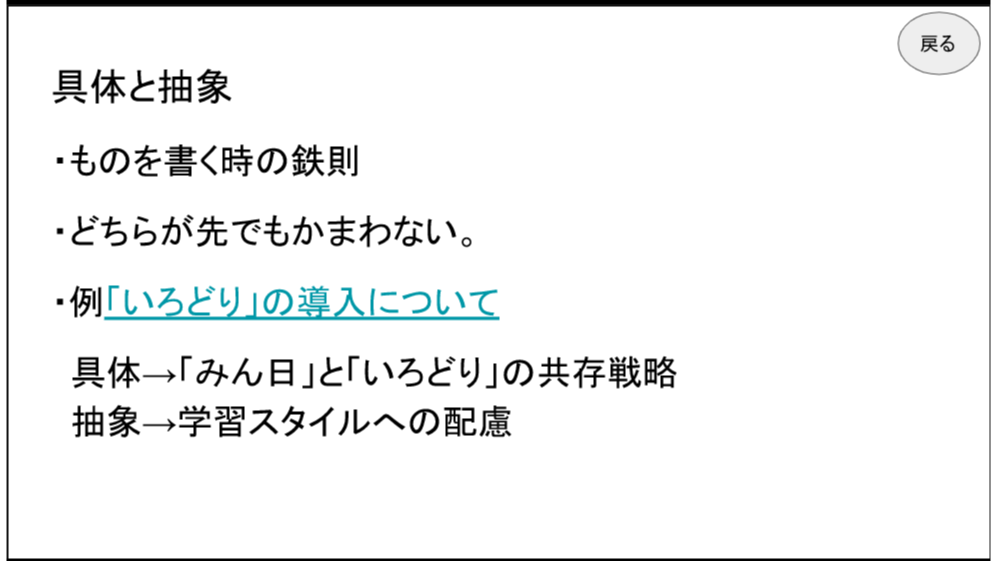

その中で、一つの小話として「具体と抽象」という内容を入れていました。そのときのスライドが↓です。

まあ、文章を書くときには自然と「具体」と「抽象」ということを意識しますよね。「個別の事象を取り上げるだけでは単なる個別の事象への言及に終わってしまいますから、それが汎用的にどういう意味を持つのか同時に記述するのが良い」という話をする予定でした(結局しませんでしたけど)。

で、ブログを書くときもそうですけど、日本語教師の仕事を遂行するときにも、この概念を含ませるということはとても大事なことだと思います。今日はそのことについて軽く書いてみます。

授業は具体化をすること

まず私たちが授業準備をするときは、ほとんど具体的なことを考えますよね。「これを読んだ後に、こういう例文を出して、こういう練習をさせて…」。教案などは具体化の典型ですね。授業自体も具体的な活動の集まりですね。

ですから、日本語教師にまず求められるのは具体的に授業の準備をしたり、活動を展開する力でしょう。新人でもベテランでもこれがないと「いい先生」とは言われません。また、こういうのはセンスが関わってきて、勘の良い人なんかは新人でもちょっとやればそこそこ卒なく授業をこなせるようになったりします。

求められる抽象レベルでの思考

しかし、それだけですべてがうまく回るものではありません。例えば、ある程度地位が上がって、日々の授業をこなすだけのポジションでなくなると、「コースや学校をどのように運営すべきか」とか「どのような教科書を選ぶべきか」と言ったような方向性を決めるような仕事も回ってきます。「教科書を作る」といった仕事がからんでくることもあります。

また、それだけでなくて、自分の展開している授業に疑問を感じてくることもあるでしょう。一応「与えられた時間内におもしろくて学習者を飽きさせない活動が実践できているとは思うが、学習者の目標を考えた場合に今やっている活動は最適といえるだろうか」というような疑問です。

そうなってくると、授業内容を具体的な活動に落とし込むという能力だけではやっていくことができません。そこで必要となることは

抽象レベルでの知識や経験

です。

例をあげよう

すみません、話が抽象的になりました(笑)。求められる「抽象レベルでの思考力」とは何かということの例を出してみましょう。

以前以下のようなTweetがあって物議を醸していましたが、私は妙に納得しました。

一斉授業以外の学びの場が爆発的に増えてきていることによって、日本語教師には教授法の知識はあまり必要なくなってきているんじゃないかと思い始めている。必要なのは第2言語習得の知識とか共感力とか。

— Yoshifumi Murakami 「ハナキン」の中の人 (@Midogonpapa) November 17, 2020

多くの人が反応したのは「教授法の知識はあまり必要なくなる」というあたりでしたが、私が妙に納得したのは「必要なのは第2言語習得の知識」という点でした。

抽象レベルでの思考というのはこういうことです。

何か具体的な活動を考えるときに、「効率の良い方法」=「第2言語習得理論」などを元にするということです。それを知っていないと、「読解練習」や「聞き取り練習」をどのように扱えばいいかわからないはずです。「シャドーイングをしよう」と教科書にあるから、おざなりな「シャドーイングっぽい」練習をする、ではだめなんですよね。

もちろん「抽象レベルでの思考」は「第二言語習得の知識」だけを指すものではありません。「動機づけを高めるための知識」、「学習者の学習スタイルの違いについての知識」「学習者の母語についての知識」などが必要になるかもしれません。抽象レベルでの知識や経験的思考が元になり、具体的な教室活動が実践されるというのがあるべき姿です。

抽象⇔具体①

私たちに求められるのは「抽象的」な思考を可能にするための知識や経験と、その抽象的な思考から生まれたことを「具体的」な活動に落とし込むためのスキルです。どちらに偏っていてもだめです(努力目標ですね)。

簡単に言えば↓のようなことです。

○○を覚えるためにはこういう形の反復練習が必要なんだよな(抽象)~よし、じゃあその練習を実現させるためにこのツールを使おうか(具体)

まあ我々が日常的にやっていることですよね。しかしどちらが省略されてもだめなんですよね。もし記憶させるためのメソッドについての知識がなければどのような練習が効果的か判断できませんし、それを実行できるツールや方法を知らなければ授業でその効果的な練習もできないわけです。

今年はよくICTツールの紹介がなされましたが、そこに時々出てきた良識的知見が、

ツールありきではいけない

ということでした。どうしても新しいICTツールを発見すると、「どうやったらこれを授業でつかえるだろうか」と考えてしまいます。そして無理に使ってしまうと、それらのツールは目標を達成するためのツールではなく、ツールを使うためのツールになってしまうんですね。

ですから、ICTツールに関して言いますと、いろいろ知っておいていざというときに

「そういう活動をしたいなら、このツールを使ったら効率的に実現できるぞ」

という判断ができるところまで持っていく必要があるということですね。

これは一つの例ですが、具体レベルでの実行能力と、抽象レベルでの知識や経験が私たちに必要になるというのはそういうことなんですね。

抽象⇔具体②

このようなことを言いますと、出発点はいつも「抽象」でなければならないような感じがしますけど、私は具体と抽象はそれぞれに往復運動をおこなうものだと考えています。具体から抽象的結論が得られる場合もありますし、とにかくこの2つは相互に影響を与えてより強化、良化されていくものだと思います。

例えば、私は以下のような発表を過去に2回おこなったことがあります。

■スライドシェア「クイズを取り入れた授業活動」

■クイズを取り入れた(意識?)全員参加型活動 ~話したい者は話せ、聞きたい者は聞け~

この2回とも結構好評で、私の中ではテッパンネタとして認定されているものです。

この活動は私が考えた活動なんですが、とてもおもしろいんですよ。でも最初考えたときはあまり崇高なことは考えていませんでした。とにかく活動のおもしろさを重視して作りました。で、おもしろいので、日本語教師の集まりで発表しようと思ったんですけど、そこで発表の内容を考えているときに、その活動がなぜそこまで支持されるのかがわかったんですね。

かいつまんで言いますと、その活動は第二言語習得理論にしっかりと基づいた活動だったからです。

具体から抽象が生まれたわけですね。それに気づいた私はその後もその活動に磨きをかけ、とうとうこの活動では日本一の称号を得るまでになりました(非公式認定)。具体から抽象を知ったことで、その抽象を元に具体的な活動をさらにブラッシュアップさせることができたということです。

そうそう。物事ってのは、後付けもよくあるんですよ。電子レンジだって電子レンジを開発しようとしてその技術が生み出されたわけではないんですよね。技術が先にできて、それをどのように扱えるだろうかという議論があって、それが結果として「電子レンジ」という具体的な機器が生まれました。

だから重要なことは抽象が先でも、具体が先でもそれはどっちでもいいことで、常に具体と抽象の間を往復させるだけの知識や経験、そして技術や能力を身につけておくってことなんですね。

まとめ

というわけで、今日は我々の業界における「具体と抽象」とは何か、ということについて考えてみました。これをまとめるにあって刺激となったのが以下の本です。

細谷功(2014)『具体と抽象』dZERO

Amazonのレビューを見て、買おうかどうしようか迷いました。高評価と同じくらいに低評価が混在しています。低評価の人が言うのは「当たり前のことしか書いていない」ということでした。

一読後の印象としましては、たしかに「当たり前のことしか書いていない」んですが、「当たり前」のことがすべて意識しているとは言えません。いろいろと考え方や働き方を考えるよいきっかけになりました。

我々の業界に関して言うと、具体と抽象の端的なものとして「末端の日本語教師」というのと「大学の研究者」というのがわかりやすい対比として上げられます。まあ、日本語教育に関して言うと「実践報告」的なものも多く、大学の先生=研究者とは言えないと思いますが、とにかく今日の議論からはこの「具体と抽象」の連続性、往復性というものの大切さがわかると思います。

以前、私の先輩の研究者の人や実践者の人が「日本語学校の教員に学会に来てもらうにはどうすればよいだろうか」というような話をしていました。現状では学会に行く人の多くは大学の教員がほとんどでしょう。でも実践者の実践ぶりを報告するのも大事なことです。

私は必ずしも学会という形式に拘る必要はないと思います。というか、研究らしい研究は別として実践報告的なものは学会よりもむしろブログとかネット上の記事のような形をとったほうが良いと思っています。だからこそ私はこうやってブログを書いています。そして学会誌や研究雑誌はそれはそれで必要です。

業界の構造として具体と抽象を担うものがあり、その一翼を担う個人や機関も具体と抽象を往復しつつやっていく。それが個人や機関の幅となり、業界の幅となり、ひいてはそれが教育の幅として広がっていく。そういうのを美しいというのでしょうね。

その往復の中で自己を磨いていきたいと思います。

追記:ちなみに、上の「教授法の知識はあまり必要なくなってきている」というTweetの話になりますが、教授法の知識というのは広く言えば「具体」の方に位置するものです。そう考えるとこの言明は「具体」よりも「抽象」が必要になる、という発言とも受け取れます。

あまりに「具体」の方に特化しますと、時代の移り変わりによる業界の変化についていけなくなります。でも、「抽象」の方にも片足を置いていると、「それを現代的に実践するのはどうしたら良いのだろうか」という思考ができるようになります。もちろんひとつ一つの授業は「具体の具現」なので、どうしても実践者は「具体」の方に軸足が移りがちです。でもそれだけではだめですよ、ということだと思います。